北極星にもとづく組織マネジメントを実践できていれば、自ずと結束力が強固になり売上に反映します。

気づかぬうちにマネジメントに問題を抱えている場合がほとんどで、ビジョンやミッションについて社員教育もしているのに経営方針が定まっていないというパターンもあります。

「しっかり教育しているのに、なぜ事業の結果が伸び悩むのか」と考えたとき、多くの場合原因となるのが「組織マネジメントと北極星の不一致」です。

この記事では、組織が一丸となって一つの方向に力強く進むための「北極星経営」という考え方をご紹介します。

会議が停滞する本質的要因

会議がなかなか進まない。意見がまとまらない。多くの人は「ファシリテーションが下手だから」「会議のやり方が悪いから」と考えがちです。

本当の原因は「何のために集まっているのか」が共有されていないことにあります。

会議のテクニックを磨く前に、まず「この組織は何を目指しているのか?」という根本的な問いに答える必要があります。共通のゴールがなければ、どれだけ議論しても前に進めません。地図を持たずに「どこに行くか」を話し合っているようなものです。

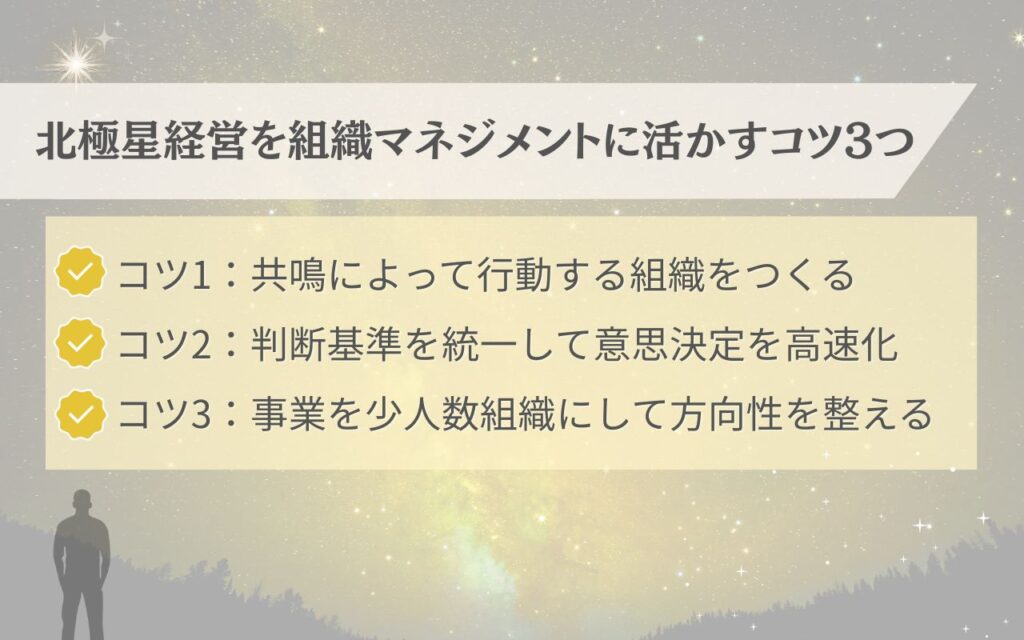

北極星経営を組織マネジメントに活かすコツ3つ

「組織が目指すべきもの」とは何でしょうか。それが「北極星」で、北極星の価値観を経営に落とし込む概念が「北極星経営」です。

北極星経営とは、経営者自身が人生をかけて実現したいと思っている目的を言語化し経営に落とし込んだものです。世間受けを狙ったキャッチフレーズでも、社会的に立派に聞こえる理念でもありません。

経営者が心の底から「これを成し遂げたい」と思っている、個人的な動機や信念、美意識に基づいた本音の言葉です。綺麗事ではなく、自分の人生と事業を重ね合わせた、真剣な目的地のことです。

たとえば「職人の技術を次世代に残したい」「地方で働く人に誇りを持ってほしい」といった、経営者の内側から湧き出る想いが北極星になります。

ではどのように組織マネジメントに活かしたらいいのか?次のコツを3つ解説します。

コツ1:共鳴によって行動する組織をつくる

人は論理で納得しても、感情で動きます。

「こうするべきだから」という指示命令では、人は表面的には従っても、心から動こうとはしません。「この想いに共感できる」と感じた時、人は自ら考え、動き始めます。

北極星経営では、トップが「なぜこの事業をやるのか」を本気で語ることで、メンバーの心に火をつけます。共感した人は、言われなくても自分の役割を考え、行動するようになります。

指示待ちの組織ではなく、自律的に動く組織をつくる土台になります。

コツ2:判断基準を統一して意思決定を高速化

「このプロジェクトを進めるべきか?」「AとBどちらを優先すべきか?」意思決定が遅れる理由は、判断する基準が共有されていないからです。

北極星が定まっていると、あらゆる経営における選択肢を「北極星に向かっているか」で判断できるようになります。経営者も現場も、同じ基準で物事を決められるので、迷いが減り、意思決定のスピードが劇的に上がります。

「利益は出るけど、北極星からズレる案件」なら議題に上げて必要なら終わらせる。「今は赤字でも、北極星に近づく投資」なら自信を持って進める。一貫性が、組織全体の動きを速く、力強くします。

コツ3:事業を少人数組織にして方向性を整える

社員数が10名以下の小さな会社では、一人ひとりの行動が組織全体に直結します。

大企業なら多少の方向性のズレは吸収できますが、小規模組織ではそうはいきません。誰かが違う方向を向いていると、組織全体がぶれてしまいます。

「なんとなく理解しているだろう」という曖昧な共有ではなく、明確な言葉で方向性を示すことが必要です。北極星は、小さな組織の力を一点に集めるための「旗印」になります。

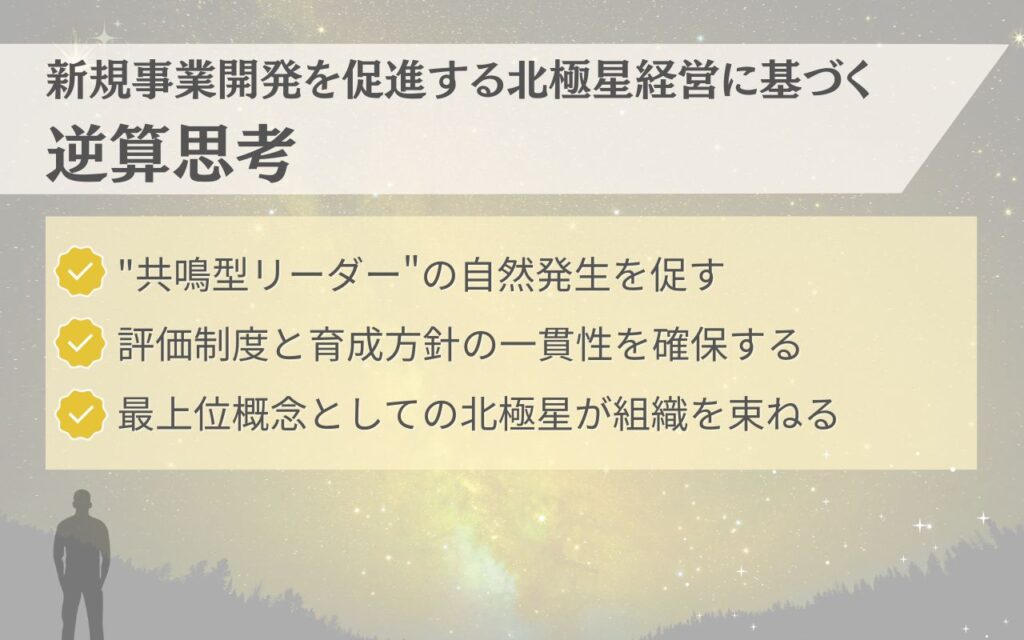

新規事業開発を促進する北極星経営に基づく逆算思考

新しい事業を始める時、多くの経営者は「売上や目先の数値目標の達成状況」で判断しがちです。

北極星から外れた事業は、たとえ儲かっても組織を弱くします。

理念と事業が食い違うと、メンバーは「結局、儲かればいいのか」と感じ、共感が失われます。組織の結束力が下がり、長期的には持続できなくなります。

北極星に照らして「これはやるべきだ」と判断した事業は、全員が納得して動けるので、困難があっても乗り越える力が生まれます。

“共鳴型リーダー”の自然発生を促す

北極星がしっかり浸透している組織では、肩書きや役職に関係なく、リーダーシップを発揮する人が自然に現れます。

上から「リーダーになれ」と命じられて生まれるものではありません。北極星に共鳴した人が、自分の役割を見つけて動き始めるのです。

新人でも「この想いに共感した」という理由で、周囲を巻き込むアクションを起こすことがあります。共鳴型リーダーシップこそ、組織を強くする本当の力です。

評価制度と育成方針の一貫性を確保する

人事評価というと、売上や成果といった数字で測ることが多いです。数字だけでは評価できない行動や姿勢も重要です。

北極星を基準にすることで、「北極星に向かって行動したか」「理念に沿った判断をしたか」という視点で評価できるようになります。

採用や育成の基準も明確になります。「この人は北極星に共鳴できるか?」という視点で人を選び、育てることで、組織全体の方向性が揃っていきます。

最上位概念としての北極星が組織を束ねる

組織運営で最も大切なことは、全員が同じ目的地を見て動けるかどうかです。

北極星は、経営者の意志に基づいた組織の最上位の座標軸です。戦略も、評価も、採用も、すべてこの座標に照らして判断します。

組織はバラバラにならず、一つの方向に力を集めることができます。北極星は、組織を束ねる最も強力な道具なのです。

今後の展開

北極星経営は、まず経営者自身が「自分は何を実現したいのか?」と向き合う決断から始まります。

最初の一歩は、自分の想いを言葉にするワークを行うことです。それを社内で語り、対話し、評価や仕組みに落とし込んでいく。内側からの変化の連鎖が、組織全体を変えていきます。

小さな組織だからこそ、一人ひとりの共鳴が大きな力になります。あなたの北極星を、今日から言葉にしてみませんか?